柏瑞配资 校园引入一条集成电路真实产线,走出首批获证人才,凭“即战力”直通芯片企业

在“东方芯港”,一条真正用于市场订单生产的集成电路封装产线,成为高校应用型人才的“演兵场”。从这条位于临港校园工程实训中心的生产线走出来,首批学员100%获工信部认证,临港本地就业率提升近三倍,校企联合拿下14项专利……

引企入校,“教室—实验室—真实产线”三位一体。日前,在上海建桥学院联合香远芯兴集团建设的机电学院集成电路产业学院产教融合实践基地内,首批工信部认证的集成电路封装工艺工程师研修班学员顺利结业,第二批学员随即开班,加力破解集成电路产业应用型人才短缺瓶颈。

面对我国集成电路产业,尤其是制造、封装、测试环节存在大量复合型高技能人才缺口,传统的大学教育可能课程滞后、实践脱节、教学形式单一,由此陷入“供给错配”的困境。上海建桥学院机电学院院长刘立华告诉记者,破题思路是“把产线搬进校园,让课堂扎根车间”。

【车间变课堂,参与真实订单生产】

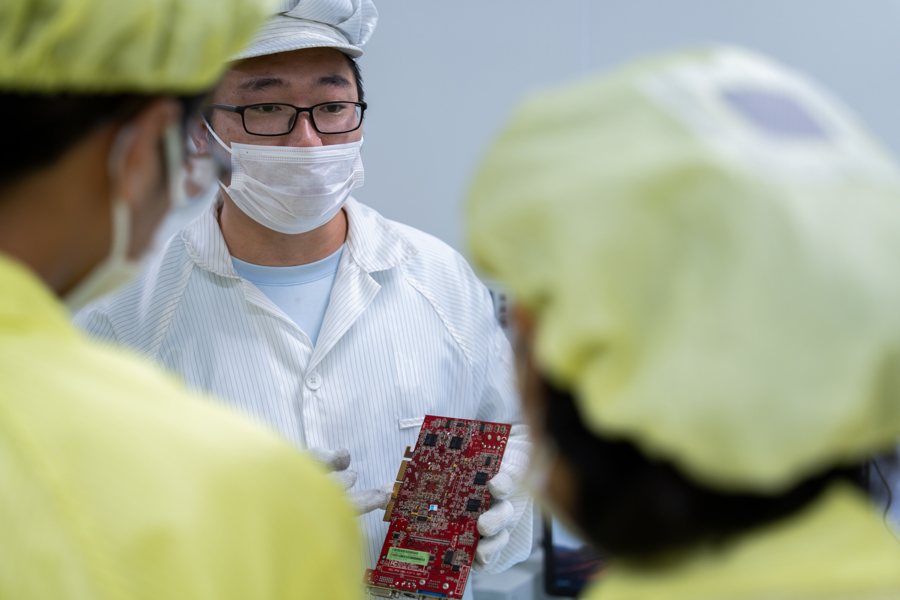

在集成电路封装测试产教融合基地,一群身着洁净服的学生正围绕在企业导师身旁,认真观察高精度装片机的运作过程。他们一边聆听工程师讲解工艺参数,一边亲手调试设备——这不再是工厂实习场景,而是微电子科学与工程专业学生的日常课堂。

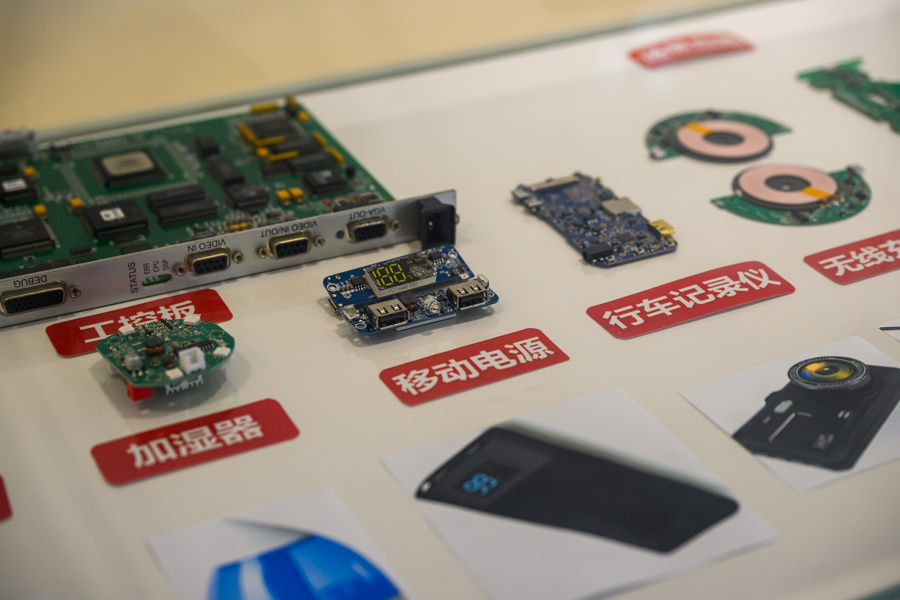

“这条生产线真正用于实际产品制造,目前正在生产市场上主流产品。”刘立华表示,它是全国唯一一条真正实现量产的集成电路封装教学产线。2023年,建桥学院获批上海市第二批现代产业学院“集成电路现代产业学院”,并与联合龙头企业共建产教融合基地。基地总投资超亿元,拥有近2000平方米洁净厂房和百余台主流封装测试设备,配备国际一流设备集群,具备完备的封装全流程能力,实现教学与产业全流程无缝对接。

“以往课堂教学偏重理论,学生难以深入理解工艺细节。”微电子科学与工程专业主任梁艳说:“如今学生进入真实产线,在显微镜下观察键合后的金线,感受工艺之美——这种立体化、沉浸式的学习体验极大提升了教学效果。”

目前,学生在集成电路产教融合基地不仅系统学习国际一流的封装工艺流程,还直接参与真实订单的小批量生产,在实践中掌握装片、键合、塑封、切筋、测试等核心工艺,完成从“知道”到“会做”的能力跨越。

【企业导师驻校,双师共育、课证融通】

为实现教学内容与产业技术同步更新,学校实施“双师双聘”机制,聘请企业高级工程师驻校授课,与校内教师共同开发课程、联合指导学生实训。

“我们不仅带来设备操作技术,更传递十余年的现场经验。学生接触的是当前主流产线技术,结业后能迅速适应企业环境。”封装测试领域高级专家、企业导师王宇勇表示,“通过产教融合培养的学生,既有扎实理论基础,又具备解决实际问题的能力,是企业急需的‘即战力’。”

作为工信部集成电路人才标准起草单位和评价支撑机构,香远芯兴集团的产教融合总经理许丽强调,“我们将工信部人才标准融入高校培养体系,把真实案例与技术规范转化为教学资源,共建《集成电路封装工艺》《集成电路封装设备》等多门产业标准课程,每门课都植入真实案例,有效解决了人才供给与产业需求错配的问题。”

截至目前,这一企业集团常驻10余位工程师团队,与学院教师团队共同攻关多项技术难题,共获得14项专利。此外,企业还将设立专项基金,激励学生参与项目研发与认证考核,推动“课证融通、产赛结合”。

【结业即就业,临港芯片公司抢先录用】

“在产线上亲手调试设备、分析不良品,这样的学习比课本更生动。我不仅明确了职业方向,也对封装工艺产生了浓厚兴趣。”学员刘浩林分享。刘浩林等首期研修班的10余名学员,全部获得工信部岗位能力证书,多人结业后即获得芯源微电子、积塔半导体、新微半导体、泰睿思、芯哲微电子等重点集成电路企业的实习或录用机会。

“一个多月的课程内容非常扎实,我们学习了磨划、装片、键合、电镀等核心工序,并在企业现场操作先进设备。”微电子科学与工程专业大四学生艾勤才表示,研修班的学习让他对集成电路封装工艺有了系统而深入的理解,结业时获得的工信部认证,更为求职增添了重要筹码。

课程跟着项目走,学科跟着产业走。机电学院教学副院长范丽介绍,该项目推动他们的微电子科学与工程专业获批上海市一流本科专业,校企联合开发7门企业标准课程,学生在临港就业率从10%提升至37%,用人单位满意度超过90%。

上海建桥学院教学副校长赵雷洪说,学校正积极推进产教融合型大学建设,构建引企入校、双向赋能的协同机制,打造可复制、可推广的产教融合“临港范式”,为集成电路产业自主发展提供应用型人才支撑。

通弘网提示:文章来自网络,不代表本站观点。